果樹栽培 剪定の基礎【徹底解説】

今回は果樹栽培の剪定について語っていくよ。

この記事を見れば、剪定の基本が分かるはず!

剪定の作業時期と目的

まずは剪定の作業時期と目的を理解しよう。

※常緑果樹以外の落葉果樹の作業時期です。

■作業時期:12月下旬~2月下旬

落葉直後の剪定はおススメしません。

葉で作られた養分は貯蔵養分として幹・根に蓄えられます。

その養分移動には1か月程度必要です。落葉後1か月程度待ってから剪定を行いましょう。

■剪定の目的

①樹形の調整

②病害虫被害の抑制(樹内部の日当たり・風通しを改善し病害虫の発生を抑える)

③着果数の調整

剪定の基礎Step1「木の骨格を意識する」

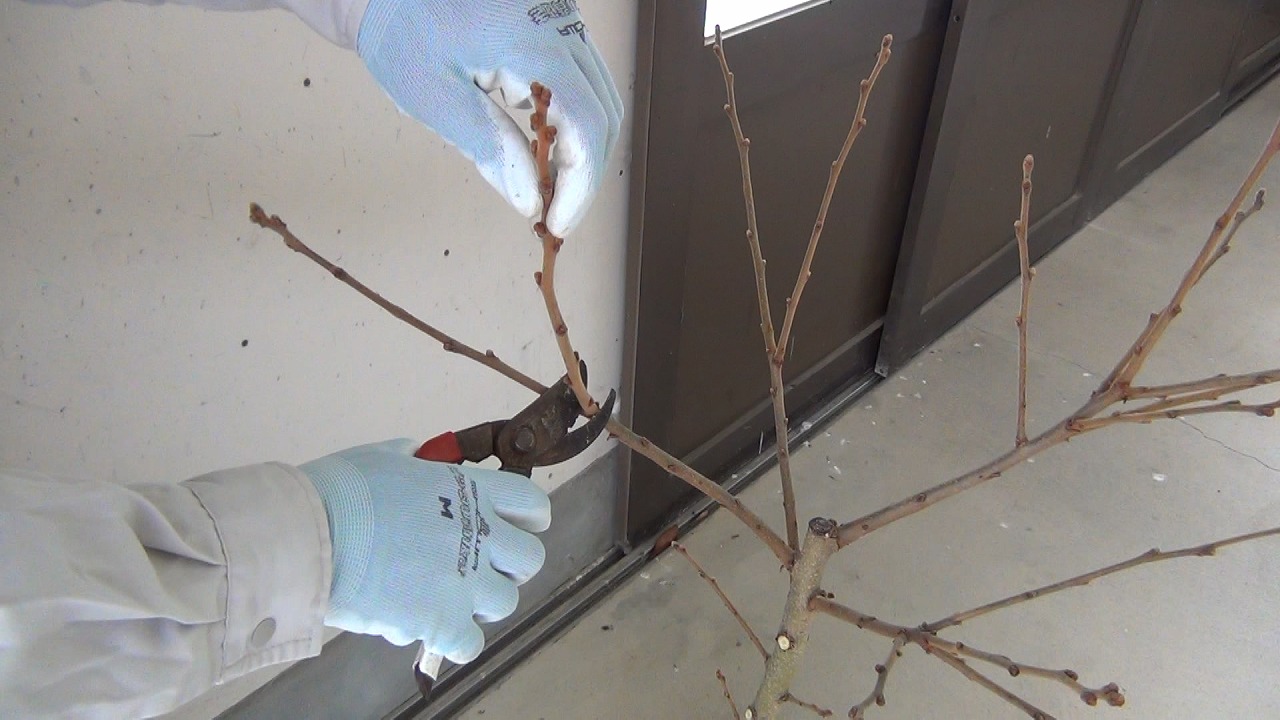

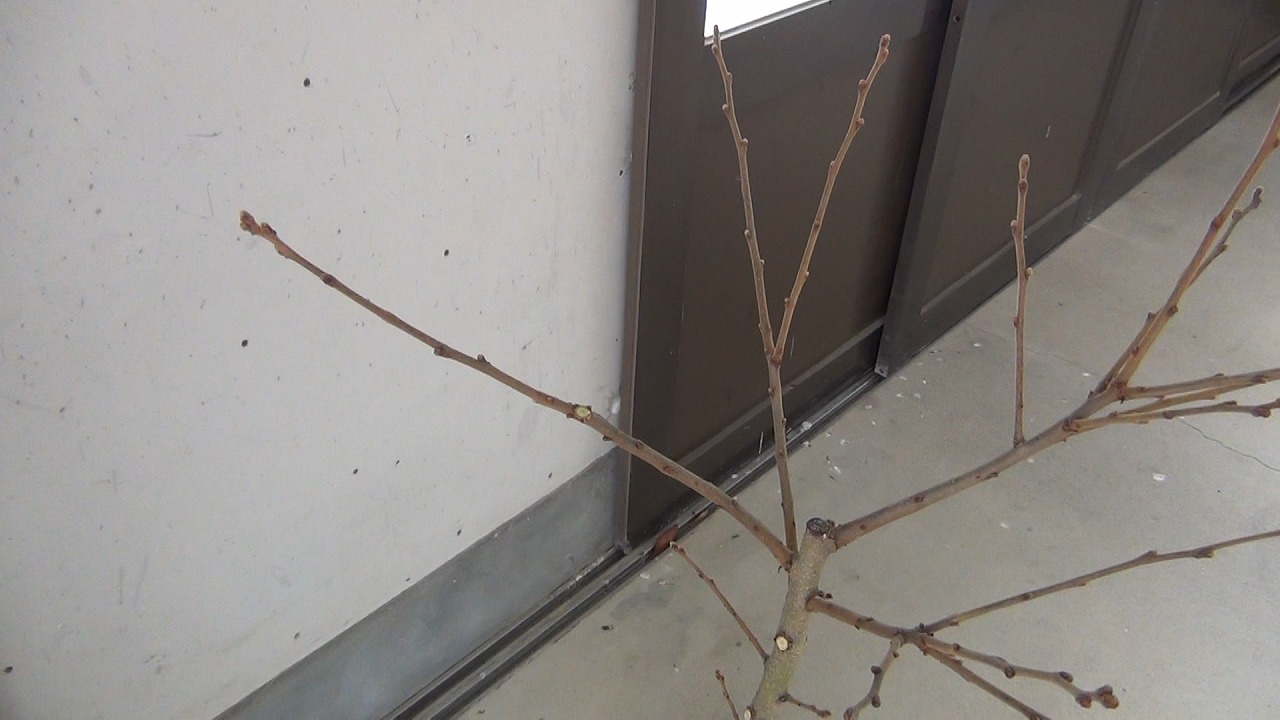

まずはこのカキの木を見てみよう。

剪定した方がいいのは何となく分かるが、どの枝を切っていいのかさっぱり分からんな。

「木の骨格」が見えていないとちょっと難しいかもね。

でも大丈夫!

「木の骨格」を意識すれば、切るべき枝が見えてくるから!

木の骨格?

そう!

果樹栽培では必ず骨格を意識して育成するんだ。

(木の骨格を意識せず、栽培をすると樹形が乱れていくよ。)

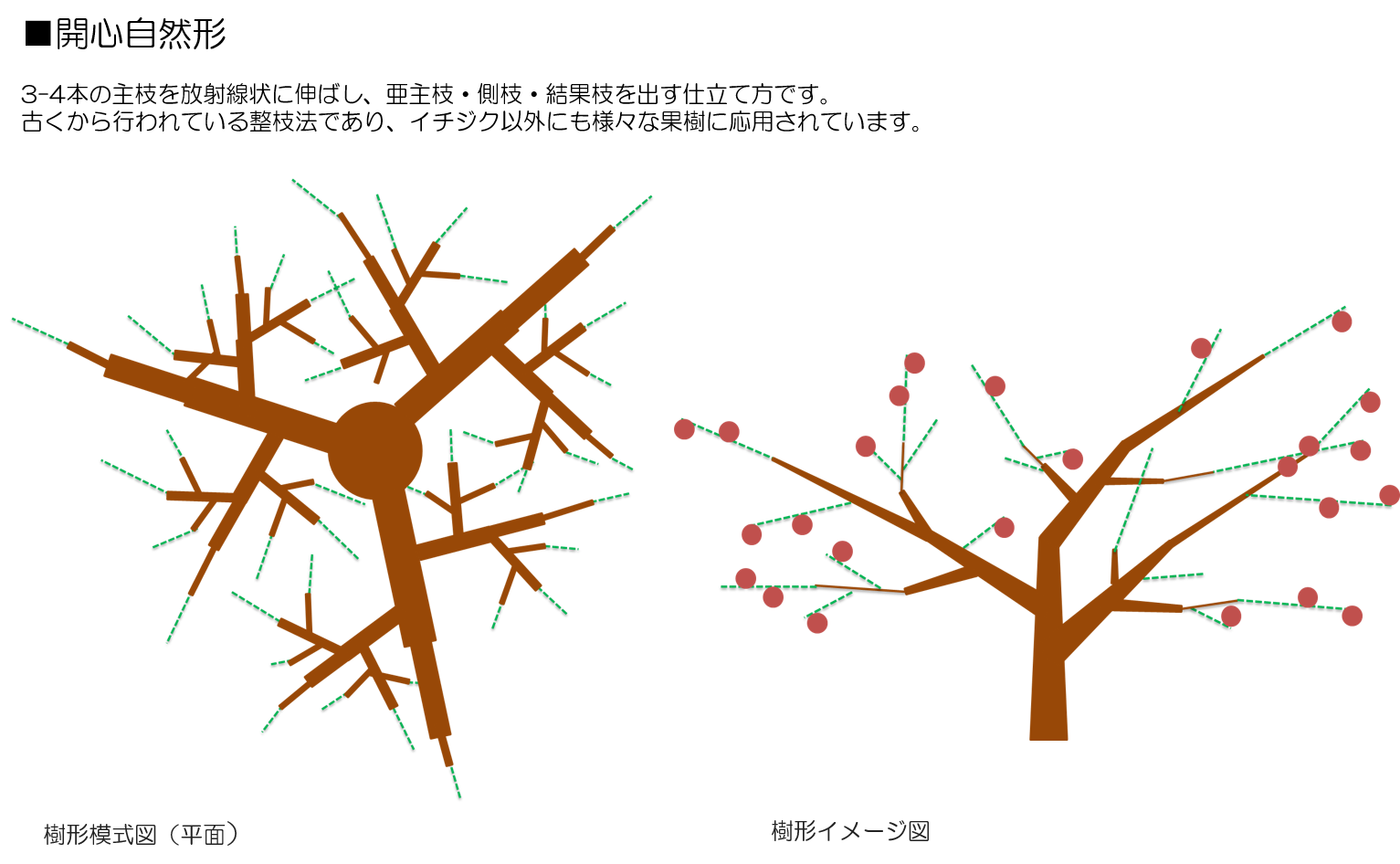

例えば、このカキは「開心自然形」という仕立て方で骨格を育成していくよ。

こんなイメージ↓↓

これを意識してみると、枝の見え方が少し変わってくるはず。

具体的にはこんな感じだね↓↓

つまり、骨格以外の幹から出ている枝は基本的にいらない(剪定する)ってことか。

こんな感じで↓↓

そういうこと!

これだけでもかなり違うよね。

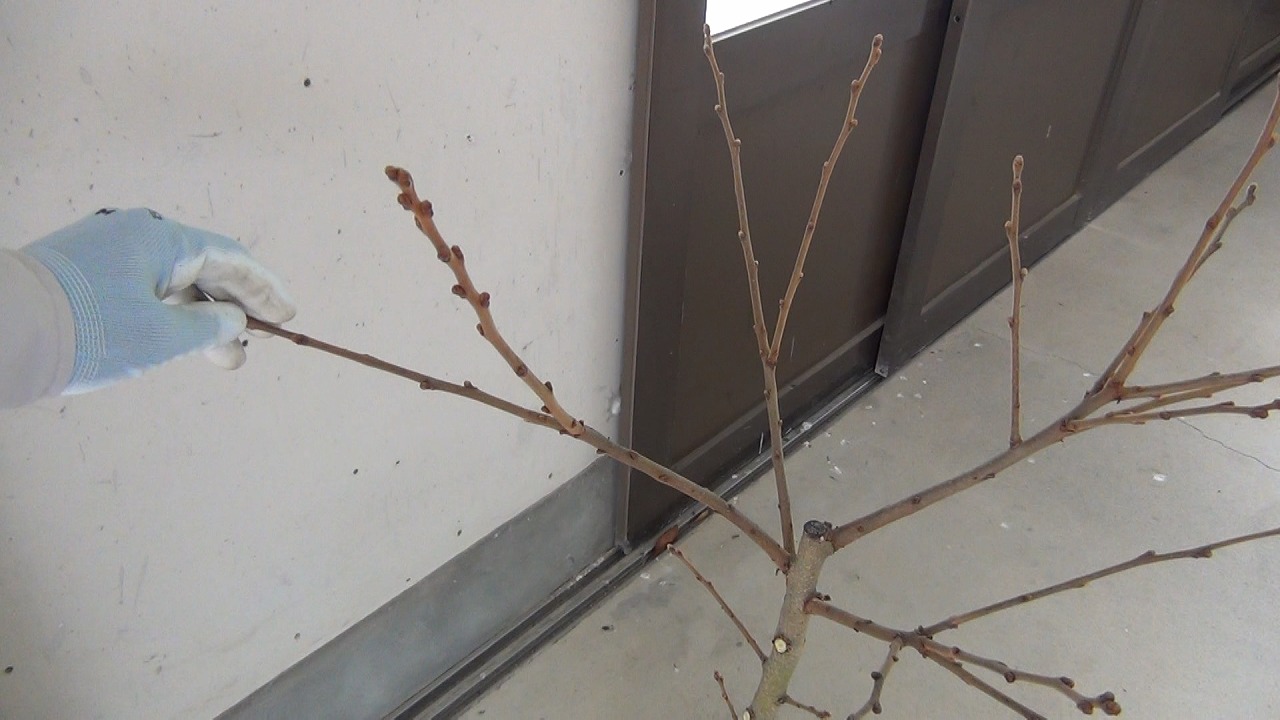

次は骨格の先端に意識を向けてみよう。

基本的に木は枝の先端が元気に成長するんだ。

そして、枝の先端からは何本も枝が発生することが多いね。

このまま先端を放置していると、毎年先端から枝がどんどん先わかれしていって、木の骨格がわからなくなってしまうから、先端は必ず1本に決めてしまおう。

「木の骨格を意識した剪定前後」の様子はこんな感じ!

これだけでもかなり剪定のイメージが変わったんじゃないかな?

あとは骨格の枝の先端は軽く切り返しておくとさらにGood!

切り返すことで枝の成長を促すよ。

剪定の基礎Step2「木の骨格を乱す枝を意識する」

つづいてはStep2「木の骨格を乱す枝」について。

ここが分かれば剪定のレベルは格段に上がるはず!

今回は代表的な3つの枝を紹介するね。

【樹形を乱す枝①:徒長枝】

「徒長枝」は上方向に強く太く伸びた枝。

枝は上方向に強く伸びる習性があるから、徒長枝は周りの枝の養分も積極的に吸引して強く伸びるんだ。

↓↓の写真が分かりやすいかも。

こんな感じで「徒長枝」は樹形を乱すから、基本的には「徒長枝」は見つけたら根元から間引くのが無難だね。

「徒長枝」を活用する方法もあるけれど、そのためには「樹勢への深い理解」が必要だから、慣れるまでは「徒長枝は間引く」を徹底したらいいんじゃないかな。

【樹形を乱す枝②:内向枝】

「内向枝」は文字通り「木の内側に伸びた枝」のこと。

「内向枝」は「樹形を乱す」し、「木の内側が込み合って風通しを悪くすることで病気の発生を引き起こす」から、見つけ次第除去しよう。

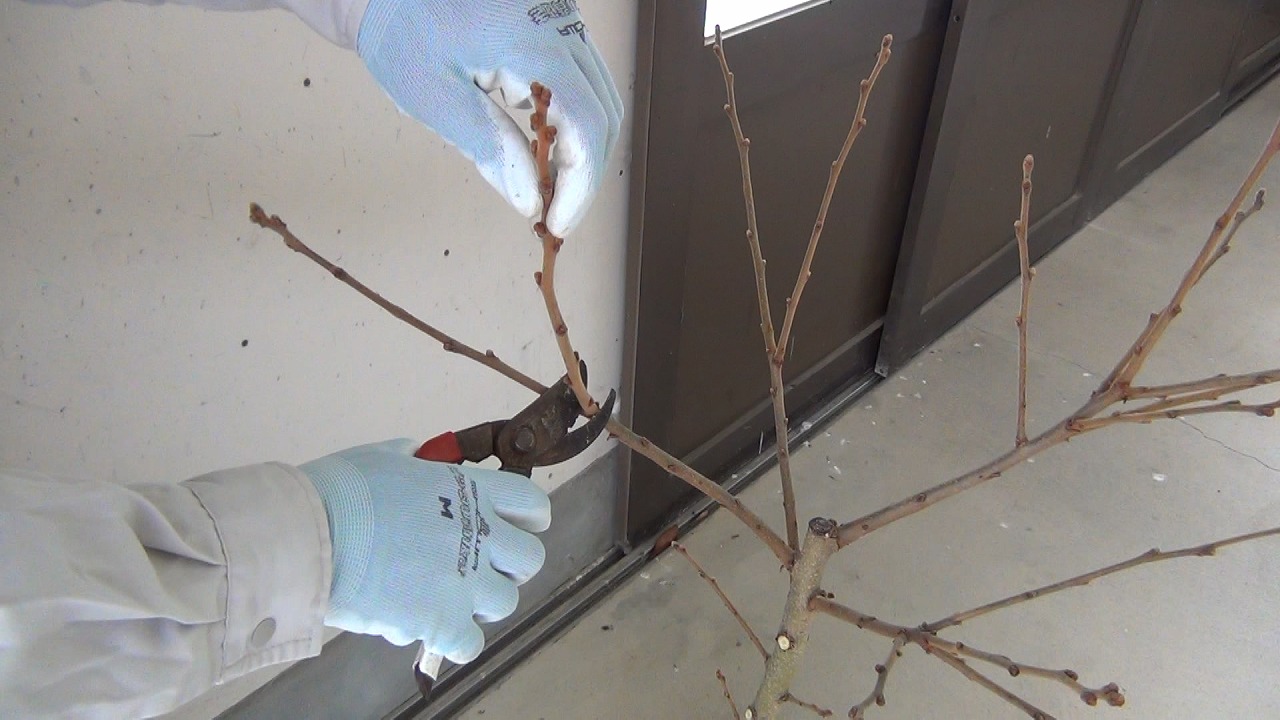

【樹形を乱す枝③:同じ場所から複数の枝が発生している枝】

これは慣れていないと、なかなか難しいかもしれないけれど、大切なポイント!

上の写真では同じ場所から左右に枝が発生しているね。

こういった枝は左右どちらか1本に決めてしまおう。

(間引く枝は他の枝配置を見ながら決めよう。)

同じ位置から左右に発生した枝を残していると、左右に発生した枝に養分が吸われて、分岐部以降の枝が弱りやすくなります。

(徒長枝の養分競合と同じようなイメージです。)

木の骨格を乱す枝が分かってくると、剪定のレベルは一段階あがってくるよ!

剪定の基礎Step3「誘引を意識する」

最後にハサミを入れない(枝を切らない)技についても勉強していこう。

ハサミを入れない(枝を切らない)技?

剪定って枝を切るものじゃ?

実は、枝を切るだけじゃ足りないんだ。

この記事の一番最初に、剪定の目的について紹介したけれど、おっちゃん覚えてる?

覚えとるで!

↓↓やろ?

■剪定の目的

①樹形の調整

②病害虫被害の抑制(樹内部の日当たり・風通しを改善し病害虫の発生を抑える)

③着果数の調整

すごいじゃん!

目的①「樹形の調整」は枝を切るだけじゃ不十分なんだ。

枝を切るだけじゃなくて、枝を活用することが大切なんだね。

枝を活用するって具体的になにするん?

「誘引」だね。

思い通りの方向に伸びていない枝を引っ張ったり、固定したりして、枝を切らずに活用する技だよ。

こんな感じだね↓↓

アンカーピンを活用して枝を誘引

支柱を活用して誘引

誘引前後を見比べると一目瞭然!

「樹形の調整には枝を切るだけじゃ不十分」っていうのはこういうことか!

「誘引を活用しながら、樹形を乱す枝を間引き・骨格を育成していくこと」が大切!

このことを意識するだけで、剪定は劇的に変わるはずだよ。

今回はカキ・イチジクの開心自然形をベースにお話ししたけれど、他の仕立て方でも基本の考え方は一緒だから、ぜひ活用してみてね。

補足説明1「切り口の保護」

記事本文で紹介するのを忘れていたけれど、切り口保護は忘れずにね!

切り口の保護

切り口からの乾燥防止として、木工用ボンドまたはトップジンMペーストで切り口を保護するとよりGOODです。

※トップジンMペーストは木工用ボンドに殺菌剤が練りこまれたものです。

農家さんは「切り口断面が500円玉より大きいかどうか」を切り口保護の判断基準にしていることが多いかな。

切り口断面が500円玉より大きければ保護する。

みたいな感じだね。

補足説明2「剪定基礎理論」

ここからのお話は少し専門的な内容なので、難しい場合は読み飛ばしてください。

骨格とする枝を軽く切り返す理由

↓

骨格枝を旺盛に成長させるため。

「なぜ、枝を切り返すと切り返した枝の成長が旺盛になるのか」の深い理解には、

①剪定の強弱による木の反応の違い

②「切り返し剪定」と「間引き剪定」による木の反応の違い

を理解する必要があります。

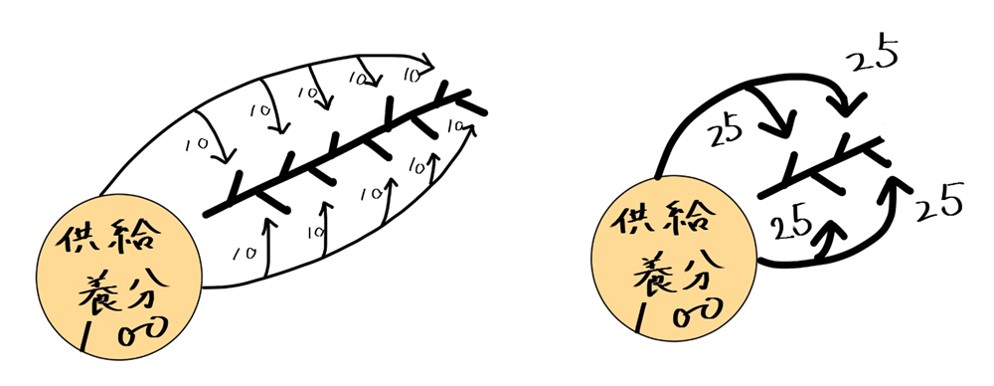

①剪定の強弱による樹の反応の違い

剪定の強弱による樹の反応の違いについてですが、樹の地上部分をいくら剪定しても地下部=根っこの量は変わりません。

つまり、養分の供給量はほとんど変わらないということです。

例えば、ある1つの枝に芽が10個ついており、その枝に供給される養分量が「100」だとすれば、芽1つ当たりに供給される平均養分量は「10」となります。

※頂芽優勢の特性を無視した仮定での話です。

枝を強く切り芽の数を4つにしてしまえば、芽1つ当たりに供給される平均養分量は「25」となります。

当然供給養分量が多くなるため、1本あたりの新梢成長も強まります。

反対に、枝を弱く切れば芽1つ当たりに供給される平均養分量が少なくなるため、1本あたりの新梢成長は緩やかになります。

②枝の切り方の違いと木の反応

剪定の強弱についてお話ししましたが、枝には切り方の違いもあります。

枝の切り方は大きく、

①切り返し剪定:枝を途中で切り返す方法

②間引き剪定:枝を根元から切る方法

の2つがあります。

↓のイラストはどちらも枝の約50%を剪定した場合です。

ですが、枝の成長具合は大きく違います。

このように枝の切り方でも木の反応は大きく異なります。

「切り返し剪定」は

①先端部を強く伸ばして枝を育てる。

②枝の先端を弱らせない

③先端が下垂した枝・弱くなった枝の勢力を回復したい

といった目的で用いられます。

「間引き剪定」は

①込み合った部位の枝を取り除く

②勢力が競合した枝を切除する

といった目的で用いられます。

以上のことを理解しておくと、剪定での枝の切り返し・間引きの使い分けも理解できると思います。

補足説明は以上!

その他、栽培ガイドを色々な品目の栽培方法をまとめているから、見てみてね。