イチジク 剪定の基礎【剪定ガイド】

剪定の時期と目的

■作業時期:12月下旬~2月下旬

※落葉直後の剪定はおススメしません。葉で作られた養分は貯蔵養分として幹・根に蓄えられます。その養分移動には1か月程度必要です。

※寒冷地では厳寒期を終わった2月中旬~2月下旬に作業を行うのが無難です。

■目的:

〇樹形の調整(骨格枝の育成・結果枝の整理)

〇病害虫被害の抑制(樹内部の日当たり・風通しを改善し病害虫の発生を抑える)

イチジクの着果習性

イチジクには夏果・秋果の2種類があり、

品種ごとに【夏果のみ・夏果秋果・秋果のみ】と様々です。

そして、夏果・秋果で果実の付き方が異なります。

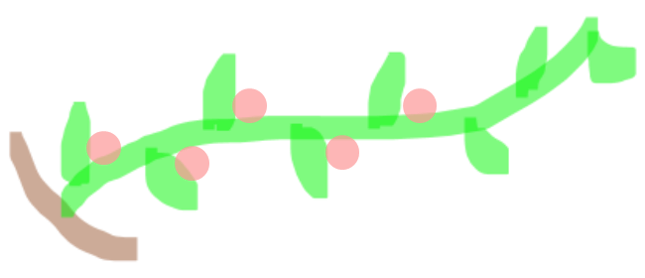

夏果:去年伸びた枝(前年枝)に果実がつきます。

秋果:今年伸びた枝に果実がつきます。

剪定概要(秋果)

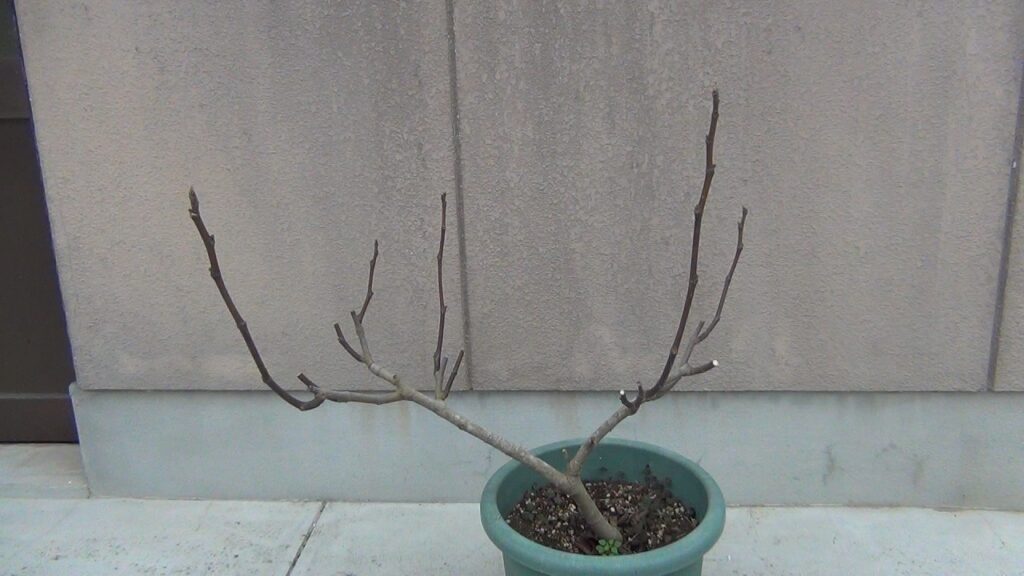

今回はプランター栽培 一文字仕立てのイチジクを見本に秋果品種の剪定を解説していきます。

秋果品種の剪定はとてもシンプルです。

樹形がすでに完成した後は、骨格から発生した枝を1芽~2芽残しで剪定すれば、樹形を維持しながら、毎年同じように果実をつけることができます。

■剪定基準

●枝数を維持したい場合は【1芽残し】

●枝数を増やしたい・発芽が不安な場合は【2芽残し】

骨格から今年発生した枝(果実の付いた枝)を1芽~2芽残しで剪定

骨格の先端は軽く切り返しておくと、元気な枝が出てくる

来夏・秋には樹形を維持しつつ、収穫できる

剪定概要(夏果)

夏果品種は去年伸びた枝に果実がつくため、

秋果品種より少しだけ複雑ですが、大丈夫です。

①今年の収穫のために前年枝を残しつつ、

②来年の収穫のための枝を育成する(1芽~2芽残しで切り返す)」

これでOKです。

去年伸びた枝に着果している夏果

前年枝に果実のもとができている様子(冬)

■剪定基準:

前年枝を残さないと果実が着かないが、剪定しないと樹形が乱れる

それならば・・・

①半分の枝は秋果と同じように【1芽~2芽残し】で剪定。

②もう半分の枝は果実をならすため、剪定しない。

①②の枝を決めて、毎年交互に剪定!

同じように剪定していく

↓剪定前後(左:剪定前・右:剪定後)

切り口の保護

切り口断面をそのままにしていると、切り口から水分が蒸発し枝が枯れこんでいきます。枯れこみは枝の発芽不良、木の衰弱を招きますので避けなければなりません。

切り口の保護は【トップジンMペースト】を使用します。

トップジンMペーストは人間でいう「ばんそうこう」のような役割を持ち、傷口を保護します。

※「トップジンMペースト」は木工用ボンドに殺菌剤が練りこまれものです。

小さな切り口断面であれば無理に切り口の保護を行う必要はありませんが、可能な限り切り口の保護を行ったほうが生育は安定します。

あわせて、おススメの剪定バサミもご紹介!

剪定バサミは岡恒がおススメです。

「女性は小さめのNO.101」・「男性は通常サイズのNO.103」がちょうどよいと思います。

剪定ばさみはホームセンターにいろいろと安価なものがありますが、しっかりしたものを選んだ方が「怪我もしにくく」・「手が疲れません」

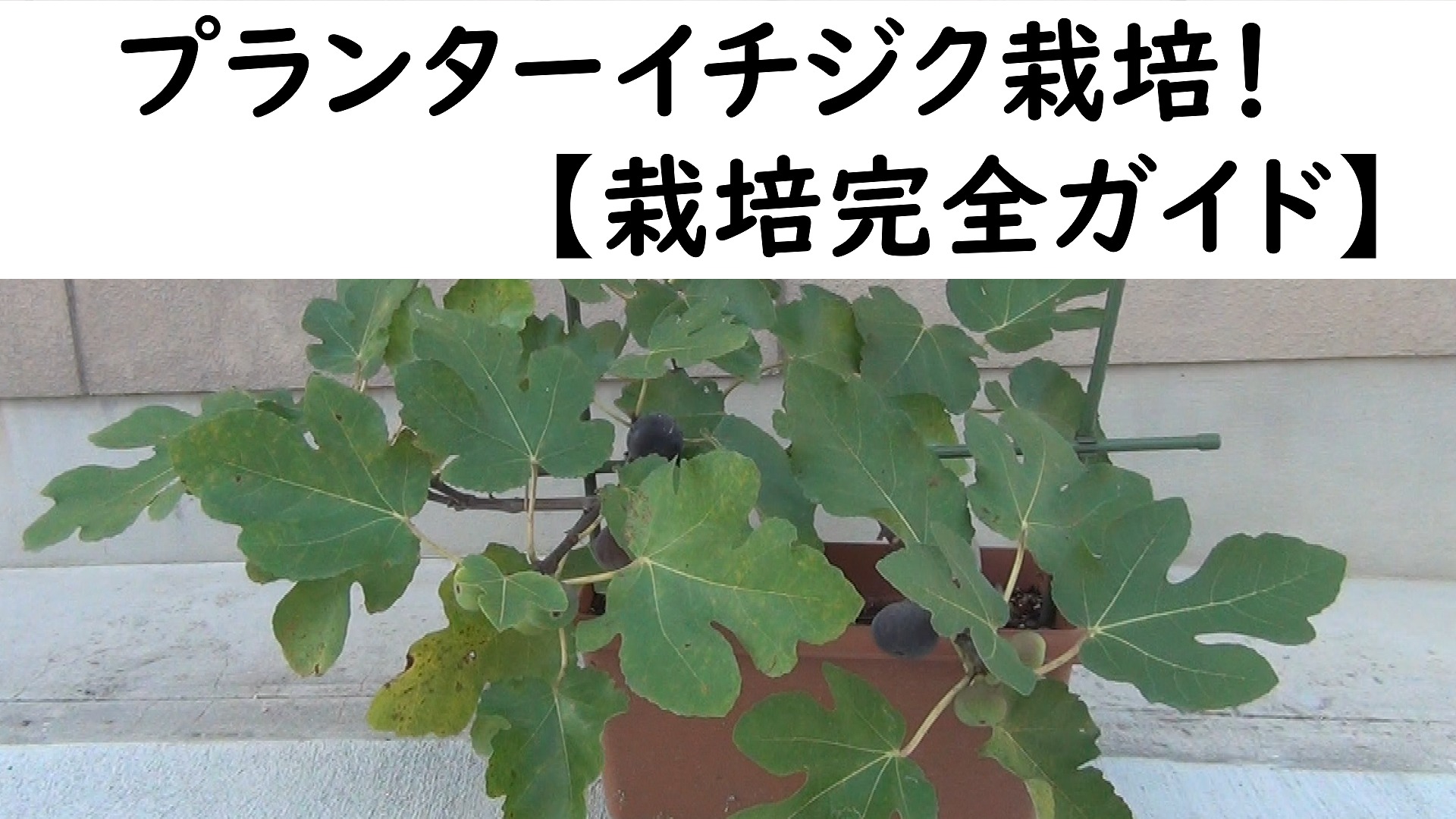

その他のイチジク栽培ガイド

イチジク栽培に関する、その他の栽培ガイドも作っています。

ぜひ、他の栽培ガイドもご覧ください!

栽培のポイントを細かくまとめています!

ここまで読んでくれた方に、

最後におススメの書籍&おススメアイテムをご紹介!

初心者には

●イチジク (NHK趣味の園芸 よくわかる栽培12か月)

●イチジク 栽培・利用加工 (育てて楽しむ)

がおススメです。

●イチジクの作業便利帳は

農家さん向けに収穫量の安定・秀品率向上についてまとめられた1冊。

より専門的な情報が知りたい場合はおススメです。

【NHK趣味の園芸シリーズ】と【育てて楽しむシリーズ】を一緒に買えば、家庭イチジク栽培ではほぼ困らないと思います!